Literatur, die bewegt!

Kategorien Romane & Erzählungen Müller: Stirb nicht in der Schlacht auf Schalke

Kategorien Romane & Erzählungen Scheiber: Paul hebt ab

Kategorien Romane & Erzählungen Scheller: Endstation Marzahn

Kategorien Wissen, Natur & Technik Uhlmann: Der Schlund - im Bannkreis der Naturgewalten

Kategorien Geschichte & Geschichtswissenschaften von Keller: Wenn die Sterne Tango tanzen

Kategorien Romane & Erzählungen Marina Kramper: Seelensurfer, 230 S.

Kategorien Für die Schule Heinz Wetzel: Wo die Bäume im Wasser stehen

Müller: Stirb nicht in der Schlacht auf Schalke

Über die komplizierte Psyche eines gereiften Fußballhelden und intime Einblicke in das Millionengeschäft – teils witzig und teils spannend.

Deutschland im Jahr 2006, nach dem Ende des „Sommermärchens“: Henrik Ulrich, von allen liebevoll „Professor“ genannt, ist Fußballprofi bei einem Bundesligaverein und hat mit 29 Jahren den Höhepunkt seiner Karriere erreicht. Merkwürdigerweise nutzt der Nationalspieler und Ferrari-Fahrer für die Reise aus seinem spanischen Urlaubsdomizil zurück nach Berlin ab München die Deutsche Bahn, um auf dem Weg über Ulm seine ehemaligen Vereine in Stuttgart, Frankfurt und Köln zu besuchen. Was will der Protagonist bei der Konkurrenz? Als er nachts in Berlin ankommt, liegt ihm ein gigantisches 12-Millionen-Angebot vor. Nachdem er mit Prominenten vom Fach in einer mehr als absurden Fernseh-Talkshow über die Gründe des Fußballfiebers diskutiert hat, entschließt sich Ulrich „schweren Herzens“, seinen wohl größten und letzten Vertrag zu unterschreiben – zum Entsetzen seines Trainers. Doch dann geschieht etwas für ihn völlig Unerwartetes...

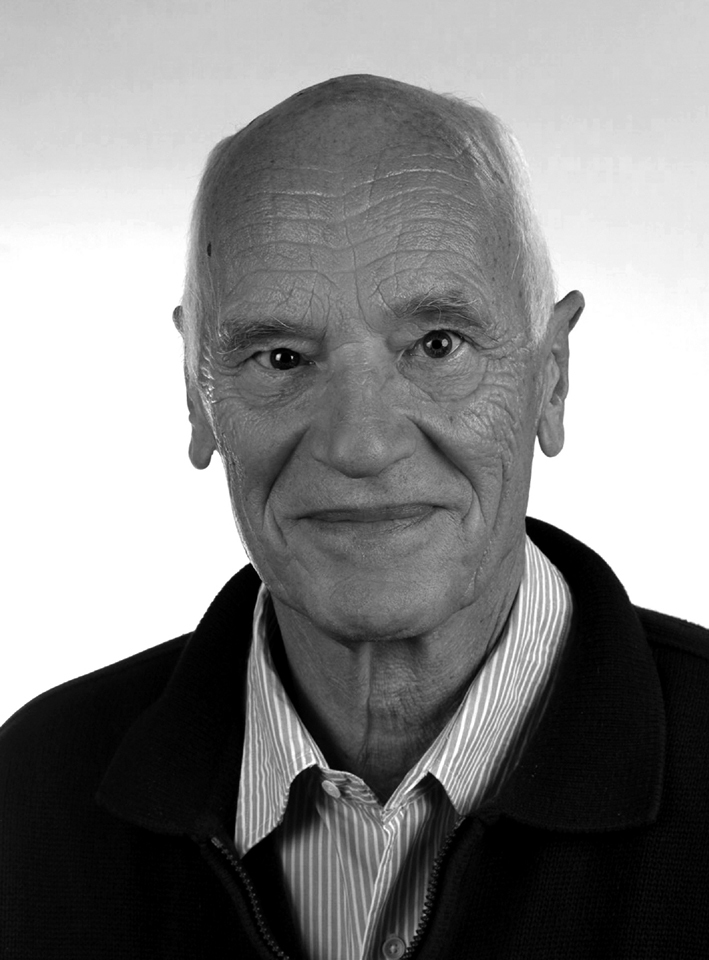

Dr. Ulrich Müller, geboren 1956 in Löhne (Westfalen), studierte Musik, Germanistik und Philosophie. Er lebt seit 1982 in Berlin, wo er als Gymnasiallehrer und freier Autor arbeitet. Sein Werk umfasst Aufsätze in Fachzeitschriften sowie mehrere Bücher, u.a. Kunst und Rationalität (Philo 2001), Theodor W. Adornos Negative Dialektik (WBG 2006). Ulrich Müller ist promovierter Philosoph und Fan von Hertha BSC Berlin.

Ulrich Müller: Stirb nicht in der Schlacht auf Schalke, ca. 231 S., Broschur, € 17,95, ISBN 978-3-86992-075-7

Titelbild zum Download (300 dpi)

Leseprobe:

1.

Der Rasen der Arena sieht aus wie Holzwolle auf einer Opernbühne, aber wir Berliner merken es nicht: Ängstlich rücken unsere Abwehrreihen auf dem Pappboden zusammen, schützen das Tor mit tiefen Grätschen gegen den müden Millionensturm der Münchener, kriechen bestürzt durch das Luftkissenboot auf den Feldern von Fröttmaning, in dem uns als Rennpferde auftretende Jahrmarktponys in vorgebeugter Wildentenflughaltung heimlich auf dem Trainingsplatz einstudierte Ballstafetten aufdrängen, und stranden schließlich am späten Nachmittag in einem der aus dem Boden gestampften Fernsehstudios, wo uns in unsichtbaren Gläsern künstliche Getränke serviert werden, die auf der Zunge den faden Geschmack von Sektschorle hinterlassen, wie sie Filmschauspieler in ihren Drehpausen schlürfen. Hinter dem in der sterilen Einrichtung wie ein Papagei im Zoogehege sich gebärdenden Moderator geben mir die Scheinwerfer, die so aussehen, als hätten gewitzte Bengel einer Kindertagesstätte sie aus Plastikbausteinen zusammengesetzt, und die Torstangen, die mit der sanft fortschreitenden Nachmittagsdämmerung unmerklich verschmelzen, das Gefühl, eine dieser Spielzeugfiguren auf Weihnachtsmärkten zu sein, ein verirrter Besucher einer Welt aus Nussknackern und in Edelmarzipan gehüllten Mausekönigen, die Helden und Kaiser nachahmen, in einem als UFO gebauten Fußballstadion, das aus der Ferne einem riesigen Autoreifen ähnelt, der mal rot, mal blau leuchtet.

Ich war einmal mit Diana in Barcelona gewesen und hatte größte Mühe gehabt, aus dem Mannschaftshotel herauszukommen, derart irritiert war ich über diesen mystischen Starkult gewesen, den die Spanier bibelernst zu nehmen schienen, während sie sich in der milchigen Sonne der Stadionscheinwerfer, die ein kaltes Zahnarzt-Licht aussandten, mit den Vereinsfarben einschmierten. Von einer Religiosität, die mich abstieß, ans Zimmer gefesselt, schaffte ich es gerade noch, in ein Badehandtuch eingewickelt, das die Risswunden an Knie und Oberschenkel der Besichtigung preisgab, den Balkon zu betreten, um der frenetisch feiernden Fan-Gemeinde dort unten den Kämpfertyp vorzuführen, den sie in einem Gewimmel von Fahnen und Schals mit gepfefferten Spruchsalven als Fußballgott feierte. Nachts hielt mich der Gedanke an den Giganten Nou Camp, an das in Stierkampfatmosphäre gebettete Trommelfeuer der Barca-Anhänger unter meiner Schädeldecke, von der Liebe ab, die ich eigentlich mit Diana machen wollte, die bereits an den Weichteilen meiner Unterwelt arbeitete, während ich dieselben gerade mit Bratpfannenhänden gegen Freistoßbomben der Einheimischen zu schützen wähnte.

Jahre später landete ich mit dem Mannschaftsflieger in Madrid und verspürte genau in dem Augenblick, da wir die Flughafenhalle von Barajas betraten, den unerklärlichen, aber starken Wunsch, dich in einer Traube schwarzhaariger Madrileninnen ausmachen zu können, die verführerisch und stolz wie Venusstatuen dastanden, in deren prallen Arschbacken die unbefriedigte Geilheit hauste. Ich sah mich auf eine Bank zusteuern und den Platz zwischen dem Handyfetischismus unseres Managers, seiner Kommunikationswut, und dem Speichelsaft zweier zungen- und zahnspangenverzahnter Langzeitküsser, für die Ankommen und Abfliegen eins waren, zu besetzen und solange anzuwärmen, bis ich dich auf der anderen Seite des Gepäcklaufbandes sähe, einen Anna-Schal um das Apfelrund deiner Hüften geschwungen, das Haar zu einem Pferdeschwanz geflochten, auf mich zufliegend wie die Fee aus der Fernseh-Reklame, die ihren Namen dem Lewis-Carroll-Land entlehnt hat.

Die triste Anonymität des Hotels erzeugte in mir das erregende Gefühl sexueller Unabhängigkeit. Die roten Teppiche der kilometerlangen Schachtelflure ließen mich von Traumgirls fantasieren, die in einer Endlosschleife an mir vorbeidefilierten und ihr Armani-Night-Parfüm auf einen Wink hin in mein Zimmer trugen. Dort, wünschte ich mir, ließen sie sich bereitwillig ihre Teeny-Tank-Tops und Känguru-Cocktailkleider ausziehen, bevor ich sie in der Pfirsichwanne mit Champagner aufgeilen, schussendlich mit einer Granate von Penis in Ekstase versetzen könnte. Die Hoteldiener bedienten mich wie Angestellte eines Luxusbordells, abwechselnd mit Rehfilets und den neuesten Fußball-Nachrichten, Austern und Musikvideos. Während ich über das Teppichrot zu meinem Zimmer schritt, fühlte ich mich wie ein Diktator, dem es ebenso leicht war, mit einer Schweizerin zu vögeln wie eine Villa in der Toskana zu besitzen. Doch nachdem ich die Zimmertür hinter mir geschlossen, mein Jackett mit aufgenähtem Vereinsabzeichen über die Stuhllehne bugsiert, meinen Körper aufs Bett geworfen hatte, sah ich mich in einem Meisterschaftsspiel über den rechten Flügel vorpreschend von einem dieser Mähdrescher, wahrscheinlich einem Gelsenkirchener, oder war es ein Bochumer, scheiß drauf, von einem dieser besonders gefährlichen, gefürchteten blau-weißen Abwehrrecken durch eine Blutgrätsche zu Boden gestreckt, einen Unterschenkelhalsbruch erleidend, für ein halbes Jahr außer Gefecht gesetzt.

Gegen Abend bestrichst du meine Wunden mit Salbe, wie Raupen das herbstliche Blattwerk mit Speichel benetzen, ein silbriger Glibber, der in diversen Fasern stromlinienförmig über den Oberschenkel spurt, kreuz und quer gezogen bis zu den Hodensäckchen mit ihrem Haarwildwuchs. Der Holzwollrasen verfärbte sich mit der hereinbrechenden Mondnacht in ein Gespenster-Graugelb, das dem geschmacklosen Stadionbau die angsterfüllte Atmosphäre der Wolfsschluchtszene in Webers Freischütz verlieh. Eine letzte Gruppe eingefleischter Fans verließ unter Schlachtrufen, Polyesterfahnen und Billigalkohol die Tribüne, Augen und Hände zum Himmel gerichtet, innerlich aufgeräumt und mit sich im Reinen wie Gemeindemitglieder beim Erntedankfest. Die Flutlichtlampen entblößten Plastikmüllkonglomerate, welche die Leere der Zuschauerränge einem verlassenen Kriegsschauplatz anglich. Es gelang dir immer weniger, meine Blessuren zu verorten bei dem Schummerlicht, das mit Bier- und Schweißausdünstungen vermischt zum Fenster hereinströmte, uns umnebelte, dich nötigte, mich zu ertasten, als ob du nach der Nachttischlampe suchtest und sie nur deshalb nicht fandest, um deine zitternden Mikado-Glieder an die meinigen schmiegen zu können.

Ich verließ den Flughafen von Barajas auf dem Weg ins Madrilenische Zentrum, Madrid, diese Königsstadt aus Palastfenstern und Pagodenparks, in der Baedeker-Touristen mit dem Baedeker-Überdruss Bildungsbeflissener Baedeker-Urlaub vor Weltgemälden machten, die Purpurmantelkrägen glichen und sich, gefiltert durch die Strahlen der honiggelben Märzsonne, im Vereinsblau der Springbrunnen spiegelten. Ich hatte mich in diesen Zuckergussbauten noch nie gelangweilt, zumal in ihnen die Lamellen der Jalousien ein Vermeer-Licht erzeugten, das sich sowohl auf das Bettlakengrau abfärbte als auch mit dem Terrakotta der Fußbodenfließen vermischte, außerdem immer Abenteuerlust verspürt bei der Suche nach Rotweinen, die schwerer waren als die Brüste der Frauen auf spanischen Renaissancegemälden, nach Fischgerichten, die auf der Zunge den paradoxen Doppelgeschmack von fauler Frische und frischer Fäulnis hinterließen. Auf den Tag, dessen Badewannenwärme die Menschen auf die geschichtsträchtigen Plätze trieb und Espresso trinken ließ, folgte eine Nacht, deren Eskimokälte an Torwartängste bei spielentscheidenden Elfmetern erinnerte. Auf dem Frühstückstisch lagen ungelesen übereinander gelegt zwei Morgenzeitungen und warfen die Schatten ihrer fetten Schlagzeilen über gedrechselte Honigcroissants, lackierte Kaffeetassen, andalusische Erdbeeren, ohne mit der Wimper ihrer unbeirrten Ergebnissucht zu zucken, auf abgezählte Gewinne und Verluste zeigend. Ich war schon öfter in der Lautlosigkeit einer dieser stummen Stadtvillen erwacht und hatte, staunend an die Decke blickend, deren Stuckelemente sich aus dem Morgengrauen herauszuschälen begannen, nicht glauben können, jemals zwischen Engelschören und Höllengesängen Fußball gespielt zu haben, so weit war ich in diesen Augenblicken von jeglichen Sportspektakeln entfernt, Autogrammjägern, Mannschafts-einheizern, Pressesprechern.

Unmittelbar danach hatte ich die Einsamkeit aufgesucht, um den Frühlingswind einzusaugen wie das Aroma der nahen Geliebten, war in den Atem des lauen Südost getaucht, der die Haut so zart vibrieren ließ wie sonst nur Schubert-Lieder im Kammermusiksaal, berauscht vom Anblick überbordender Ginsterfluren, beruhigt wiederum durch leises Insekten-gesurre. Ich befinde mich unmittelbar vor einem Felsgestein, unter dem Wildhyazinthen hervorblühen, im zentralen Gebirge der Sierra de Gredos, zwischen Puerto del Pico und dem Tal von Bohoyo, wohin ich geflohen bin, um mich mit Höhenluft aufzutanken und hernach wieder verzehren zu können im Kampf um Bananenflanken, Präsidentenprämien und Millionenverträge. Ich bin aus der deutschen Metropole ins spanische Hochland, auf den Gutshof meines Schwagers geflohen, schaue in die Ebene und stelle mir dabei vor, ich sähe die Paläste der fußballköniglichen Stadt mit den alles überragenden Betonpfeilern des Bernabeu-Stadions im Zentrum statt an der zwölfspurigen Ausfallstraße nach Norden und könnte das ferne Meer in einem undurchschaubar geheimnisvollen Rhythmus dazu rauschen hören. Wenn ich nachts aufwache, drohen, wie immer, die fanatischen unter den fantastischen Anhängern von Anna BSC damit, beim geringsten Fehler, und einen Abspielfehler, Milan, macht doch jeder mal, ein so genannter Fehlpass ist in keinem Spiel zu vermeiden, Pfeifkonzerte gegen das Trommelfell ihrer Ballhelden zu veranstalten, unsere Nervenstränge zu strapazieren, und im selben Augenblick beginnen sie bereits, durch penetrantes Skandieren Kampfsprüche unter meiner Schädeldecke zu zementieren, immer und immer wieder einzuhämmern, bis ich sie schließlich nicht mehr loswerden kann, dazu ganze Kanonaden von Fäkalgesängen, die vor der deutschen Wiedervereinigung, zumindest in Berlin, noch an Eingeborenentänze mit Menschenopfern erinnerten, während die Stimmen der Gemarterten in Picassos Guernica der Sofia Reina entfliehen, um sich über sämtliche Straßen und Plätze der gigantischen Stadt auszubreiten.

So sah ich Pablo Vandale, den katalanischen Dribbelkünstler, der das Idol meines Vaters gewesen war, den raketenschnellen Rechtsaußen Sergio Ademayor, dem ich, aus was für abgelegenen Gründen auch immer, die Picasso’sche Friedenstaube auf seinen Glatzkopf setzte, der dadurch selbstredend viel weniger furchteinflößend wirkte, als ich ihn aus diversen Champions League-Spielen in Erinnerung hatte, der auf einmal Salvador Dali Modell saß, statt Freistöße in den Barca-Dreiangel zu zirkeln, Pablo Vandale, der erstaunlicherweise an einem Roman mit dem Titel Klub der Herzen arbeitete statt an der Verwirrung einer englischen Innenverteidigung und, wann immer er gefragt wurde, ob er keine Familie habe, antwortete: Dummkopf, der Verein ist meine Familie!

Ich sah die Verrückten unter den eigentlich fantastischen Fans von Anna, den vierfachen Familienvater, der vorm Stadiontor urplötzlich einen Totschläger aus dem Innenfutter seiner Lederjacke zaubert und mit der Selbstverständlichkeit eines Zirkusclowns in einen Regenschirm verwandelt, den im blau-weißen Wellensittichkostüm auftretenden Achtklässler, der in impulsiven Hasstiraden gegnerische Spieler als Ruhrpottkanacken, Hurensöhne, Motherficker, Pimmelkröten tituliert, die beiden volltrunkenen Krankenschwestern, welche die Warzen ihrer entblößten Brüste mit Fotos von „Zecke“ Altenstedt und Andi Schulz beklebt haben, den Schulrat aus Brandenburg, der, mit Kaschmirmantel und blau-weißer Fliege geschmückt, eher einem abgehalfterten Showmaster als einem Stadionbesucher gleicht, Annas Heimspiele regelmäßig mit Auswärts-Sauftouren in Charlottenburg und Beutezügen durch das Rotlichtmilieu am „Stutti“ (Stuttgarter Platz) verbindet, streng abwechselnd, einmal das eine vorher und das andere hinterher, das andere Mal das andere vorher und das eine hinterher, in der Mitte immer dasselbe, oder den Lehrling aus Kreuzberg, der einen selbst gebastelten Sarg mit sich herumschleppt, eingepackt in die Vereinsfarben des jeweiligen Gastvereins, zusammen mit seinen Kumpels Moritaten- und Begräbnislieder für des Gegners Leichenzug intonierend, scheinbar darum bemüht, aus dem prallvollen U-Bahn-Waggon eine durch Erschütterungen steppende Lärmgondel zu machen, die vom Stampfen und Wippen der Beerdigungsgäste im Rhythmus von D-Day-Rappern jedes Mal aus den Gleisen zu springen und an den Betonkanten des nächsten Bahnhofs, erst Kaiserdamm, dann Theodor-Heuss-Platz, dann Neu-Westend, zu zerschellen droht, gerade so, als ob die feierlich Eingesargten plötzlich den Aufstand proben und an den Totengräbern furchtbare Rache nehmen könnten, indem sie ihre Feinde durch Auswärtssiegparolen demoralisieren, niederbrüllen, bewusstlos machen, mit roten, gelben, grünen, schwarzen Vereinstüchern, Anhängerschals, Spruchtransparenten, Schwenkfahnen brutal ersticken, zusammen mit dem blau-weißen Vereinsmüll in rot-schwarze Plastiksärge legen, mit gelb-braunem U-Bahn-Müll zudecken und auf ewige Zeiten in der Unterwelt einbunkern.

Ich ging am Vereinsheim vorbei, neben dem Trainingsplatz und der Allee mit den hoch aufgeschossenen Pappeln, deren Buschkronen langsam hin und her wogten wie am Expander trainierende Unterarme, wuchtig und erhaben vor den Schafswolken des märkischen Himmels, und ich erinnerte mich an den Frührentner auf der Parkbank des Charlottenburger Schlosses, der, eingerahmt von abgewetzten Krückstöcken, ein Buch über Chiromantie las, ein intelligent aussehender Mann mit Anzug und Brille, der unbeeinflusst von der Verwunderung und dem Gespött der Menge Bücher über Chiromantie studierte, der gerade wegen des von ihm bemerkten Gelächters der Leute und inmitten ihrer Verachtung beschlossen hatte, Experte für Chiromantie zu werden, um auf seine alten Tage, denn er war in seinem bürgerlichen Beruf ein leitender Bankkaufmann gewesen, die verschiedenen Arten des menschlichen Aberglaubens besser zu verstehen und, wie er glaubte, in ihren Auswirkungen auf das alltägliche Denken und Handeln der Menschen gründlich durchleuchten zu können.

Und während ich mit meinem Sportwagen durch die nächtlichen Straßen des Bezirks Westend steuerte, im Hintergrund das hell erleuchtete Olympiastadion, dachte ich daran, wie ein schwarzhaariges Jüngelchen, die miteinander verknoteten Fußballschuhe über die rechte Schulter gehängt, sein Trikotbündel in einer Faust haltend, völlig unerwartet hinter meinem parkenden Ferrari aufgetaucht war, aus mehr als zwei Zahnlücken serbische oder, ich wusste nicht so genau, serbokroatische Brocken ausstieß, auf die ich mir keinerlei Reim machen konnte, bis ich den Bollerwagen mit dem darin sitzenden behinderten Mädchen entdeckte, offenbar die jüngere Schwester des Kleinen, die dieser mit einer Hand hinter sich her zog, so als würde ein Obdachloser seinen einzigen Besitz durch die ganze Stadt karren, da übermannte mich das Mitleid mit dem fußballverrückten Kerlchen, das seine Leidenschaft auch gegen das Familienelend behauptete. In meiner spontanen Rührung schenkte ich dem Jüngelchen die Papierlappen aus meiner Geldbörse und dachte zum ersten Mal daran, nach der Profilaufbahn die Rätselseelen der Kinder zu studieren, sie in ihren Wachträumen aufzusuchen, mit ihren unausgesprochenen Hoffnungsbildern und Versagensängsten zu leben, ihre Playmobilsprachen und ihre Hasshirnhälften zu verstehen. Lieber Kinderpsychologe werden als Gelehrter des Aberglaubens, sagte ich mir, lieber Musiktherapeut als Vereinsmanager.

Und da waren sie wieder, die groben Anna-Chaoten, Krawallmacher aus Hoyerswerda, die ihr Geschlechtsteil mit eingraviertem Vereinsemblem vor den angewiderten Ordnerfrauen auspackten, ihre Biertankfüllung in Hochbögen zwischen den gegnerischen Fans auspinkelten, daneben die zarten Anna-Chaoten, pure Nostalgiker, die Versatzstücke aus dem vergilbten Beatles-Album ihrer Jugend in Fangesänge umdichteten und dann zu unendlich vielen Strophen variierten, der Pfarrer, der die Hostien aus der eigenen Kirche entwendet hatte, um sie in der stadioneigenen Kapelle mit seinen Sportbrüdern zu teilen, in der aberwitzigen Hoffnung, die Körper der zuletzt sieglosen Elf möchten im nächsten Spiel von den Toten auferstehen, nicht zuletzt die glücklicherweise im Aussterben begriffenen Anna-Hooligans, die nachts in Rudeln herumstreunten wie hungrige Wölfe auf der Suche nach Hasenfrischfleisch, für das sie schon mal eine Dahlemer, Zehlendorfer oder Schmargendorfer Industriellenvilla ausräumten, um so ihrem instinktiven Protest gegen die Dauerarbeitslosigkeit in (Ost-)Deutschland freien Lauf zu lassen.

Nie könnte ich, dachte ich, als die noch schneebedeckten Gipfel des Puerto del Pico vor mir auftauchten und ich mich ganz allmählich darauf zu bewegte, das Heim für geistig Behinderte im Madrider Vorort Alcaron vergessen, das ich mit einer Wohltätigkeitsdelegation meines Vereins besucht hatte, Zimmer um Zimmer, in denen sich erschreckende Schreie mit beunruhigenden Schritten mischten, starre Blicke von reglos im Rollstuhl sitzenden Frauen, unkontrolliert aufeinander einschlagende Kinder, die regelmäßig unregelmäßig epileptische Anfälle bekamen, dazwischen die Pfleger, welche meist vergeblich versuchten, ihren Schützlingen zivilisierte Laute, halbwegs verständliche Sätze zu entlocken, sie auf konzentrierte Minutenarbeiten vorzubereiten, ihnen das Vollsabbern und Nasspinkeln abzugewöhnen oder, je nachdem, zu erleichtern, mit Spastikern Freiluftspaziergänge zu unternehmen, missgestalteten Jugendlichen mit Hilfe eines verstimmten Klaviers Aufmerksamkeiten, gleich welche, zu entlocken, Erwachsenen das An- und Ausziehen beizubringen wie einem Tier Kunststücke. Auch als Fußballmillionär, und Millionäre waren wir in Annas Profi(t)truppe inzwischen alle, konnte ich dieses Elend nicht einfach ignorieren, das gut geführte Behindertenheim, in dem kein Kind jemals auf eigenen Füßen würde stehen, geschweige denn einen bürgerlichen Beruf ausüben können, dachte ich in meinem knapp bemessenen Fußballsommerurlaub, den ich, durchs Zentralmassiv ziehend, nur wenige Kilometer von den Kinderkrüppeln entfernt, verbrachte.

Urlaub war für mich nicht die Auslüftung der Gedanken an Angstgegner, Tabellenstürze, Trainertiraden, nicht das Baumeln-Lassen der Seele angesichts alltäglichen Verletzungsrisikos, Stammplatzverlusts, Publikumshasses, nicht das dringend benötigte Vergessen von Kollegenkonkurrenz, Presseverleumdung, Leibesinquisition, auch nicht das zwischenzeitliche Abtauchen in Kindheitsschwerelosigkeit, Alltagsfreuden und Landschaftsneugier. Im Gegenteil, sagte ich mir, ich habe das Reisen übersatt, mehr als genug vom bloßen Überfliegen der Stadt-, Land-, Fluss-, Seen- und Gebirgslandschaften, was habe ich denn gesehen auf meinen Mammuttouren, Parforceritten durch Fußballeuropa, Fußballasien, Fußballamerika, außer Fußballstadien, Fußballspieler, Fußballfunktionäre und Fußballfanatiker, was habe ich wirklich kennen gelernt von all’ den Baedeker-Attraktionen, Prinzessinnenlandschaften, Großstadtlabyrinthen, Schlösserinseln, die ich bereist und nicht erlebt, gesichtet und nicht gesehen, benannt und nicht erkannt habe, dachte ich und musste im nächsten Augenblick bereits wieder an die verunstalteten Kinder von Alcaron mit ihren Glubschaugen, Stummelhänden, Sabbermündern und Scheißwindeln denken, Gedanken an die Madrider Peripherie und an eine außerplanmäßige Dienstreise, die mich daran hinderten, die Allgegenwart und Vielfalt der Zistrosen zu genießen, Gredos-Steinböcke zu beobachten, Pinienwälder zu durchstreifen, Steineichen wahrzunehmen, deren Früchte sowohl den iberischen Schweinen zum Fraß, als auch den Gourmets zur Herstellung des unbezahlbaren Pata Negra dienen. Nein, Urlaub war für mich der tragische Bilderspagat zwischen verblödeten Blicken kindlicher Hilflosigkeit und neronischen Verfolgungsjagden millionenschwerer Angestelltenbeine.

Ich suchte auf dem Display meines um den Hals gehenkten MP3-Players nach der Raucherstimme Gianna Nanninis und ließ sie durch die Miniaturbrauseköpfe meines Ohrhörers rieseln, um auf dem Weg durch die Sierra den mal beleidigten und wehklagenden, dann wieder aufschreienden und anklagenden Ton jener Rockgöre in meine Gedärme einzuspeisen, der mein Lebensgefühl immer wieder auf merkwürdige Weise aufbrechen und in Frage stellen konnte, der mich spüren ließ, dass in den Tiefen meiner Seele Geheimnisse lagerten, die mir bislang völlig unbekannt waren, deren Existenz ich in seltenen Augenblicken nur ahnte und die mit jedem Wort der Sängerin, Ton für Ton, an die Öffentlichkeit meines Bewusstseins befördert wurden, für die ich mir Löcher in meine Unterhose schämte, weil diese Frau mir geradeheraus und ohne Vorbehalte meine geheimsten Ängste vor Augen führte, welche ich vergeblich in die Taghelle meiner Sportbegeisterung aufzulösen suchte, die mir in entscheidenden Momenten den Blick trübte. Keyboardakkorde berührten mein Herz bittersüß wie ein starker Latte Macchiato, setzten sich in die Poren meiner Haut wie das Salz des Mittelmeers beim Sommerbaden, wenn ein Federwind die Wellen an den Plüschstrand spült:

Nace l’alba su di me

Mi lascio andare al tuo respiro

E mi accompagno con i ritmi tuoi

Ti sento in giro ma dove sei

Con tutte quelle essenze che ti dai

Non so chi sei non sudi mai sei sempre piu lontano

Volgio il tuo profumo ... .

Ich bin mit diesem rotzfrechen Seniorenbackfisch verwandt, dachte ich, warum rieche ich ihr Parfüm noch nicht in meinen Sportklamotten, warum duftet meine Stimme nicht wie ihre nach Räucherlachs und Sambuca-Feuer, warum verfolgen mich ihre Lieder nur auf Erholungsreisen und nicht in meiner Smogdomäne Berlin, wo ich bereits zum Frühstück das Forellenquintett verspeise, zusammen mit dem Kaffee die Vierte von Brahms in mich hineinschütte, zum Dessert nichts Besseres in den Regalschlitzen meiner CD-Sammlung finde als Mozartscheibchen, Mozartbildchen, Mozart-Sonätchen, immer wieder Wolfgang Amadeus, den ich in der Musikwelt über alles liebe, mal das Jeunehomme-Konzert, mal die Jagd-Sonate und hin und wieder auch die Krönungsmesse, aber eben nie Bello et impossibile, L’abbandono oder Terra straniera, Lieder, die des Urlaubs Morgenröte sind, aber keinen Fußballalltag in ein Lichterfest verwandeln können.

Wie in Berlin, bemerkte ich, während ich mir die Schnürsenkel meiner brandneuen, erst vor einer Woche im KadeWe gekauften Trekkingschuhe band, existiert auch in der Sierra kein Tag ohne Nachtleben, kein Vormittag ohne Touristenbus, keine Mittagsrast ohne den Geruch internationaler Biere um mich herum, kein Nachmittag ohne anonyme Smalltalk-Begegnungen, kein Sonnenuntergang ohne Tagträume, in denen ich grübelte und fantasierte, fantasierte und grübelte: vom Strafraumgerangel, in dem nur derjenige den Ball finden und treten kann, der ihn zuvor mit Roter Bete eingerieben hat, um seinen Ariadne-Weg durch das Spielerlabyrinth zurückverfolgen zu können; von als Schornsteinfeger getarnten Schiedsrichtern, die den Matadoren für jedes begangene Foul Ofenruß aufs Trikot schütten, bis diese, kohlrabenschwarz, nicht mehr als Mannschaftsmitglieder erkennbar sind und laut Regelbuch im anschließenden Schlachtfest, wie bei den Azteken im alten Mexiko, auf dem Altar des Fußballgottes geopfert werden müssen; von fanatischen Zuschauern, die nach jedem erlittenen Gegentor eine handfeste Prügelei beginnen, bei Fehlpässen ihrer Matadoren Küchenmesser aufs Spielfeld werfen; von Pressepromis, Spielerverkäufern, Bestechungsgeldüberbringern, von Wettspielbetrügern, die nach Zigarettensorten stinken, welche Rhinozerosexkrementen alle Ehre gemacht hätten.

In Gelsenkirchen, der Stadt von Hassel, habe ich erfahren, dass es in Berlin, außer zu WM-Zeiten, keine Fan-Meile gibt. Das Fangebiet der Hassler bezieht sich keineswegs nur auf die Enge des berühmten, Kreisel genannten Kurzpassspiels, erstreckt sich vielmehr vom südlichen Rheinland über ganz Ostwestfalen hinweg bis ins niedersächsische Heideland und sogar Schleswig-Holstein hinein, an Hassler Heimspieltagen sind die Züge bereits in Hannover, und erst recht ab Bielefeld – trotz der wieder erstarkten Borussia! – , vollgestopft mit Hassel-Freaks, denen der Hass bereits im Gesicht geschrieben steht, die keine ICE-Trasse, keine Bahnhofsvorhalle, keine Fußgängerzone mit ihren Aufputschparolen verschonen: Wer nicht singt, der ist kein Hassler, wer nicht wippt, der ist kein Hassler, wer nicht trinkt, der ist kein Hassler, wer nicht fickt, der ist kein Hassler! Das nahezu konkurrenzlose Land der Hassler ist ein Reich der Idioten und Narren, die jedes Wochenende einen blau-weißen Karnevalsumzug veranstalten, ein Gebiet krakeelender Jugendlicher, randalierender Volkstrompeter, die in die Hassel-Arena, ihren Fußballdom, pilgern, alkoholisiert und aufgeputscht in ihr ovalrundes Heiligtum wanken, um sich in Hassgesängen auf die Zerstörung des Gegners einzuschwören. In diesem Land nehmen die als Götter verehrten Ballzauberer sitzend an den Trommelritualen und archaischen Sprechmanövern ihres Fanblocks teil, von der sichtbaren Anwesenheit ihrer Fans berauscht, machen sie sich zu deren Affen wie Grundschullehrer vor ihren Kids, nur vor Rührung mit einer Gänsehaut. Es ist ein von Begeisterung vernebeltes Land, dem es an Gebirgsquellklarheit und Pumpernickel-Gesundheit mangelt, das von den Gespenstern der Champagnerseligkeit und des Austernüberschusses regiert wird. Es ist das Europa des Aberglaubens und derjenigen Schamanen, die den Weg aus dem afrikanischen Urwald in die Betonwälder der Metropolen gefunden haben. Es ist das Land der Großstadtindianer und Kleinstadtabenteurer, dachte ich, London und Gelsenkirchen zugleich vor Augen habend.

Naturgemäß nicht in diesem Hassel-, wohl aber im benachbarten Anna-Land habe ich Freunde ausgerechnet unter den verachteten Schwarzen aus Berlin-Neukölln gefunden, Musa Menanga, Baran Bolang, Chahim Rachian, deren Eltern einem Bürgerkrieg entflohen sind, sich sowohl geweigert haben, gegen, als auch für die Guerillas zu kämpfen, und die nun zum Glück nicht beim Erzfeind Hassel, sondern bei Anna, meiner, unserer Anna, um Geld und Anerkennung fighten, schnell und elegant wie Antilopen. Es sind flinke, furchtlose, selbstbewusste Jungs, von den Politikern getäuscht, von der Schule betrogen, von den Urberlinern geächtet, die, noch nicht einmal zwanzig, mit ihren Beinen auf einmal ein Vermögen verdienen und nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Erschöpft vom gemeinsamen Ausdauertraining rede ich stundenlang mit ihnen, nachmittags zwischen den Sozialwohnungen ihrer Eltern, bei denen sie nach wie vor hausen, neben den Drahtkäfigen, in denen sie mit ihren arbeitslosen Kumpels kicken, just for fun, an eine stinkende Dönerbude gelehnt, von der aus sie den ständig im Fenster liegenden Nazirentner beobachten, die mit schwangerem Bauch vorbeiwackelnde Türkin, das Dreck um sich schleudernde Mischlingskind, den schnauzbärtigen Fünfzigjährigen, der im eleganten Ausstatter-Anzug einen Mercedes besteigt, den Kampfhund, der seine Exkremente auf die Steinquader des U-Bahn-Eingangs fallen lässt, ohne dass ihn irgendein Stadtreinigungsbediensteter daran hindert.

Baran setzte sich neben mich auf eine Mauer und sagte: Anna tut alles für uns, mein Freund, und schwieg eine halbe Ewigkeit. In dieser Zeit, wusste ich, dachte er an den Platzierungskampf in der Bundesliga, auch an den neu entflammten Stammplatzkrieg in der Mannschaft, den Kampf der Alten gegen die Jungen, der Deutschsprechenden gegen die Fremdredenden, der Neulinge gegen die Veteranen, der Brasilianer gegen die Europäer, an das regelmäßig wiederkehrende Abstiegsgespenst nach Niederlagenserien, an die Luxuswohnungen, Tigerautos, Verschwendungssüchte seiner Mannschaftskameraden, an die er sich einfach nicht gewöhnen konnte.

Oft kam Carlos Maria Manuro zu uns hinzu, der einstige Mittelfeldstar seines brasilianischen Heimatvereins Palmeiras, Spielmacher der Spielmacher in Annas Fremdenlegion, der das Fußballspielen in den Favelas von Sao Paulo, zwischen den Elendshütten des Quartiers seiner zugewanderten Eltern, gelernt hatte. Er sah fast so aus wie Roberto Carlos, der legendäre Verteidiger von Real Madrid, nur viel schmächtiger und mit einem Zöpfchen im Nacken, stets in einer vornehm-aufrechten, fast etwas zurückgelehnten Körperhaltung, der seine Bescheidenheit und Menschenfreundlichkeit auf den ersten Blick anzusehen waren, während sein wenig athletischer, eher schmaler Oberkörper nichts von seiner außergewöhnlichen Spielkunst, Antilopenschnelligkeit und Katzenwendigkeit verriet, sein sanftes Viertelmondlächeln mehr an einen Bahnkundenberater als an einen Superstar denken ließ. Als wir wieder einmal im Weddinger Kiez herumhingen, inmitten eines Straßenparks und in der Nähe des Metallspielkäfigs, der von Weitem aussah wie ein zu hoch geratenes Affengehege im Zoo, sagte er mir in einer selbst erfundenen Mischung aus Portugiesisch und Neuköllnisch, die so originell und ideenreich war wie ein surreales Gedicht, es gebe in Berlin keine Begeisterung, er sei verblüfft darüber, dass ich als eingefleischter Berliner, Wahlberliner sozusagen, noch nicht bemerkt hätte, dass es in meiner Stadt keine echte Freude gebe. Immer nur offiziell verordnetes Jubeln, so wie auf der anderen Seite auch nur von der Vereinsleitung angeordnete oder von der Lokalpresse verhängte Depression.

Bevor er bei Anna unterschrieb, hatte die brasilianische Regierung ihm die Fußballplakette der Nation verliehen und eine Reise nach Europa geschenkt. Sie kutschierten Manuro nach Congonhas, setzten ihn in ein Flugzeug nach Frankfurt, nicht ohne ihm eingeschärft zu haben, bei welchem Herrenausstatter er sich europagemäß einkleiden solle – in seiner Heimat hatte er nur selten einen Anzug und nie eine Krawatte getragen –, mieteten ihn in einem Durchschnittshotel des scheußlichen Bahnhofsviertels ein und überließen ihn seinem Schicksal. Das schlecht oder überhaupt nicht geschulte Hotelpersonal behandelte ihn wie einen Aussätzigen, damit der trottelige Halbneger, wie sie ihn nannten, erst gar nicht an einen längeren Aufenthalt dächte, der unweigerlich das Einschleusen von Alkohol, Weibern, Drogen und anderen Seuchen zur Folge hätte, „Gell, se wisse scho, deß is e ehrwet hesisch Haus!“, und Manuro blieb verängstigt und gekränkt in seinen vier Wänden, auf der Tagesdecke seines Bettes liegend sah er an die vergammelte, fleckige Zimmerdecke, horchte auf Stimmen und Geräusche im Flur, zählte das Geld in seinem Portmonee, indem er jeden Schein einzeln zwischen seinen Fingern knistern ließ wie jemand, der auf Nummer sicher gehen will, keine Blüten angedreht bekommen zu haben. Er wollte etwas essen, aber er wagte nicht, das Hotel zu verlassen, weil es bereits zu dämmern begann und in Sao Paulo kein Fremder in der Dämmerung allein auf die Straße ging. Auf den Tag der Demütigung folgte die Nacht der Angst und nach der Nacht der Angst würde wieder der Tag der Demütigung kommen. Manuro ging eingeschüchtert ans Fenster, um sich mit der fremden Nacht bekannt zu machen, die frische Dunkelheit im honiggelben Licht der gegenüberliegenden Fenster zu erspähen, die Schatten der Straßenbäume zu erahnen, die für ihn das Zeichen waren, sich auszuziehen und seinen völlig ermüdeten, überdies vom Jetlag gebeutelten Körper unter die Betttücher zu schieben. Autolärm drang nach wie vor von der Straße zu ihm herauf, das Stimmengewirr auf den Bürgersteigen ließ nicht nach, Leuchtreklamen schickten ihr Flatterlicht durch die Ritzen der Vorhänge, ihr Rot mit deren Blau vermischend, auf dem dunklen Teppichboden violett schimmernde Streifen hinterlassend, die ihm den ersehnten Schlaf immer wieder aus den Augen stahlen. Auf einmal starrten ihn auch die Portraitierten an der Wand mit ihren Truthahnaugen grimmig an, und er fühlte sich von seinen toten Vorfahren beobachtet, die als Sänger verkleidet aus ihren Gräbern gekrochen kamen, um ihn am Einschlafen zu hindern. Manuro hat drei Tage lang gehungert, sich zwischen Bett und Schrank verbarrikadiert, seine Nase an der Fensterscheibe platt gedrückt, vergeblich versucht, den Mittag mit heruntergelassenen Jalousien auszusperren, als die Reinigungsfrau ohne jede Ankündigung das Zimmer betrat, ihn mit einem vernichtenden Blick aufscheuchte wie ein verirrtes Huhn und er sich zwischen Bett und Nachttisch stellte, wo er stumm und steif wie ein Stofftier das Ende der Säuberungsaktion abwartete.

Es war 10 Jahre später, auf der Hochebene Brasilias, nachdem er mit dem Kulturminister zu Abend gegessen, dem Fernsehen ein Interview gegeben hatte und in sein Land der Fußballbegeisterung zurückgekehrt war, in das Land der unbegrenzten Euphorie im Fußball, er, der Spielmacher der Spielmacher, dem Schreckgespenst einer Stadt entronnen, in der die Nüchternheit herrscht, mich in eine stille Nische führte, verärgert über meine Ahnungslosigkeit, Berlin betreffend, über meine Blindheit, die es mir verunmöglichte, zu sehen, dass in Deutschland, diesem reichen, bitteren Land der Denker und Dichter, die Begeisterung nicht existiert und die Leute immer mehr zu nüchternen, schalen Geldeintreibern werden, die auf der Suche nach ihrem unmöglichen Glück um die Häuser hetzen. „Du vergisst das Hassel-Land, die Arena auf Hassel und den gesamten Hassler Kreisel“, gab ich ihm zu bedenken, „wo es die bedingungslose Hingabe an den Fußball und eben diese von dir vermisste Fußballleidensfähigkeit noch gibt, wenngleich sie auch dort ganz allmählich von mäandernden Spielereinkäufern, -verkäufern, von hysterischen, geldgeilen Managern, Finanzmaulwürfen unterwandert wird, bis es irgendwann nur noch ein Fußballdeutschland ohne Unterschiede gibt, in grauem Einerlei.“

Wir standen unmittelbar neben den Leibwächtern des Ministers, am oberen Ende der Marmortreppe, deren breiter Fuß laut schmatzend von der großen Straße geküsst wurde, die direkt ins Zentrum von Brasilia führte und auf der eine kilometerlange Demonstrantengruppe der PPS vorbeimarschierte, riesige Spruchbänder mit roter Schrift hochhaltend, von Milizen umrahmt, mit Stahlstimmen Sprüche schmetterte. Die weißen Hochhäuser von Brasilia färbten sich mit dem Orange des Abends in ein mattes Gelb ein, die Luft weinte sich in Tropenfeuchtigkeit aus und ihre Trübheit war von der des Himmels nicht mehr zu unterscheiden. Gleich darauf würden die verstorbenen Fußballidole Brasiliens aus ihren Gräbern kriechen und als Schatten der PPS-Leute die Straße entlang schleichen wie hungrige Katzen, die sich in geduckter Haltung schlammigem Mäusefleisch nähern.

„Die Begeisterung in Berlin“, sagte er, „ist eine nachgemachte Freude, eine Begeisterung, die vorgetäuscht ist. In Deutschland ist übrigens fast alles nur vorgetäuscht, die Deutschen, die Flaniermeilen, die Geschäfte, die Kneipen, die Freude, die Gleichgültigkeit, der Hass. Nur die Frechheit und die Feigheit sind echt, auch die der zahllosen Hunde.“

Die Pappeln des leer gefegten Vereinsgeländes wurden von der barackenähnlichen Geschäftsstelle und den notdürftig angefügten Nebengebäuden verdeckt, in denen die schlecht bezahlten Angestellten abwechselnd mit dem Telefonhörer und der Computermaus arbeiteten. Die Neonleuchten des Vereinsheims erinnerten an die Ausstattung einer ausgedienten Bundeswehrkaserne, und auf dem Appellplatz vor den Türen würde der Oberstleutnant seine Truppen mit einer Kommandoattrappe aus irgendeinem Charly Chaplin-Stummfilm in Stellung bringen, ein letztes Mal befehligen vor dem großen Auszug, die Soldaten mit viel zu großen, im Wind wehenden Uniformen in blau-weißer Vereinsfarbe. Ein toter Annaner der Meistermannschaft des Jahres 1931 kreuzte unseren Weg, ohne uns eines Blickes zu würdigen, mit den zornigen und entzündeten Augen einer aufgebrachten Dogge.

„Ich habe Angst vor den toten Fußballstars“, bekannte ich Manuro, „Angst vor der hinterhältigen Grausamkeit ihrer Botschaft. Vielleicht nicht die toten Fußballer selber, aber die Legenden über sie, die fressen uns auf.“ Carlos Maria Manuro drehte die Pupillen seiner kastanienbraunen Himmelsaugen um 90 Grad: „Ihr Berliner seid wirklich abergläubisch“, meinte er, „nicht begeisterungsfähig, doch dafür abergläubisch. Ja, das Hassel-Syndrom, eure Fußballkrankheit!“

Erst 2003, als ich zu Anna BSC kam, um auf den Schlachtfeldern der Bundesliga zu kämpfen, bemerkte ich, dass die Begeisterung, die noch im wichtigen Aufstiegsspiel gegen Kaiserslautern allgegenwärtig gewesen war, zusehends aus dem Verein, aus der Stadt, aus den Kneipen, Straßen und Wohnungen verschwand, sich in die Randspalten der Boulevardzeitungen und in die hintersten Winkel der Menschengehirne zurückzog, sich in den Grabsteinplatten der Friedhöfe, in den Sandkisten der Kinderspielplätze, in den Tannenspitzen des Grunewalds und in den Narben der vereinseigenen Übungsbälle verkroch, bis die Spieler zuversichtlich aus dem Trainingslager in Österreich zurückkehrten, ihre wochenlang verwaiste Stadionposition wieder besetzten, der Techniker das Flutlicht einschaltete und die neu entfachte Punktspieleuphorie mit ihrer unwiderstehlichen Zweikampf- und Augenblicksspannung alle süchtig machte, die stählernen Fesseln ihrer Problemvergessenheit um Gehirnwindungen und Geldbörsen legte. Die Begeisterung, die aus Berlin verschwand, steckte im zum Himmel gerichteten Kopf des Fußballsüchtigen, der seine Familie mit erotischer Wettspielgier in den Ruin getrieben hatte, hauste im bewusstlos Besoffenen, dessen Nikotinausstöße durch meine Manteltaschen schlingerten, sie zeigte sich in den Texten der Arien, welche der Manager den Vereinsmitgliedern im Monatsrhythmus vorsang, vorausgesetzt, sie stellten den Frequenzregler auf das lokale Inforadio ein, das noch immer jede Meldung kommentarlos ausspuckt, sie lag auch auf den ungeduldigen Gesichtern der Kinder, die zwischen Trainingsplatz und Umkleidekabinen, auf Eisrasen im Winter, Autogramme von den Stammspielern erbettelten. 2003 war ich aus der italienischen Liga zurückgekehrt und hatte die schlimmen Seiten des Geschäfts zur Genüge erfahren: Fouls, Verletzungen, das Spielen unter Schmerzen, das Blöken auf der Ehrentribüne, die Verleumdungen im Zeitungsdschungel, das künstliche Hoch-gejubelt-Werden, anschließende Fallen in die Bedeutungslosigkeit, der Verlust der Trainergunst, des Selbstvertrauens, der Gesundheit, der Wunsch nach Sesshaftigkeit, schließlich auch Heimweh, aber das Schlimmste war das Sterben in der letzten Schlacht auf Hassel, ein sportliches Desaster, das ich in meiner Karriere noch nicht erlebt hatte.

2.

Ich verließ das UFO von München, die aufgeblasene, selbstherrliche Fußballwolke, auf deren Kunststoffdach die Sonne chamäleonartige Lichtspiele inszeniert, die von außen den Eindruck erwecken, als handele sich um ein fremdes, schwebendes Etwas, worin der Tag sich in Helligkeitsbündel einwickelt und zu glühen anfängt. Ich verließ das Luftkissenboot von Fröttmaning, in dem die Mehrheit meiner Mannschaftskameraden ein Testspiel von der Bedeutung eines Grashalms absolviert hatte, während ich immer noch auf Urlaubssohlen daherkam, weil ich als berufener Nationalspieler erst eine Woche später ins Training einsteigen sollte, und fuhr zu Freunden in die kleine Stadt Ulm, von der aus die im Talkessel ausgebreiteten Häuser im Schneckentempo die Schwäbische Alp besteigen, bis sie an das grüne Braun des Waldes stoßen. Junge Hausfrauen auf Fahrrädern strampelten in der Mittagshitze durch die Gassen, stolze Direktorinnen, welche die Beute ihrer Marktstreifzüge in Rucksäcken schulterten, und ich erkannte in ihren unwirschen Mienen die Fassadenrauheit des Ulmer Münsters wieder, so als hätte jemand ihre Grübchen und Fältchen mit dem Hammer von der Kalk- und Sandsteinfassade der verspielten Kirchtürme abgehauen und auf unsichtbare Weise ihren Äbtissinnengesichtern implantiert, in denen etwas von der Frömmigkeit heilig gesprochener Märtyrerinnen wohnt, etwas vom spitzen Rund des gotischen Baustils, etwas von der unergründlichen Dunkelheit des Kölner Doms, aber auch etwas von der hellen Blumenverziertheit der Kathedrale von Reims, die sich nicht dem Fehlen von Form, sondern gerade der symphonischen Formvielfalt verdankt: dem breiten Lachen der Rosetten, der Kreuzesbitterkeit von Spitzbögen, einer leptosomen Säulenschlankheit, Inbegriff ewig wuchernden Lebens. Meine Stadt, mein Berlin, meine Musik, sagte ich mir, sind die von Schinkel gebauten Museumskirchen und die nach Plänen von Knobelsdorff gestalteten Lichtkathedralen, schlichte, erhabene Gewölbe, geradezu klassische Tempelidyllen inmitten des hektischen Autoverkehrs, sinnentleerte Denkmäler mit glänzend renovierter Fassade, wie die tadellos gekleideten Hauptstädter, die weder lachen noch weinen, nur gleichgültig vor sich hinstarren, bewusstlos ihre Internetgeschäfte abwickeln, in Vollnarkose durch die Geschäfte ziehen, sich mit virtuosen Bewegungen durch das Gewimmel von parkenden Autos, Touristenströmen, Straßenverkäufern, Presslufthämmern, Restaurants, Cocktailbars, Flohmärkten, Reklameständen und U-Bahn-Eingängen hindurchlavieren, Menschen, die nicht wie wir die Last verlorener Spiele, gerissener Muskelfasern, aufbrausender Trainer, roher Beleidigungen in Boulevardzeitungen in sich tragen, zu denen das Gepfeife der Fans passt wie das Schlagzeug zur Hard Rock-Stimme.

Auf dem Weg nach Ulm erinnerte ich mich an Bayern im Winter, an den puderigen, frühlingsfrischen, fast unschuldigen Schnee Bayerns in der lichtkalten Jahreszeit, im Januar, im Februar, noch im März waren die bayerischen Alpen Sonnenkönige, geschmückt mit einem lilienweißen Purpurmantel, der den Duft von Algen und Ölen verströmte, ich erinnerte mich an die gläserne Luft, die hell war wie Santorini im Juli, rosa gefärbt vom Eisregen der Sonne, als würden Millionen Kristallschiffchen im Windschatten der riesigen Berge segeln, und ich erinnerte mich an Berchtesgaden, das sich zwischen Berggipfeln und Baumkronen in einen zartseidenen Schleiernebel gehüllt hatte, aus dem zwei schwarze Kirchtürme und ein weißer herausragten und in frommer Dreieinigkeit zu den Silberspitzen des Naturgottes Watzmann heraufschauten, an die Schipisten von Oberstdorf, die von Weitem wie Rasenmuster im Fußballstadion aussahen. Wir hatten uns ins Café gesetzt, ich hing mit Gierblicken am Lila deiner Lippen, und wir tauschten gäbelchenweise Schwarzwälderkirsch- gegen Prinzregententorte aus – Spielertausch zwischen SC Dreisam und Bavaria Stars!, schoss es mir augenblicklich durch den Kopf -, kicherten dabei wie verliebte Teenager, die soeben die Lust am Speichel des Anderen entdeckten. Ich erinnerte mich an Oberstdorf und an das Rauschen der donnernden Wasserfälle in der Breitachklamm, deren Felsen im Winter aufgeblasen waren wie die Backen der Politiker bei Wahlkampfreden und neben samtschwarzen Moosen Zierfarnen Asyl gewährten, die handgewebten Tischdeckchen alle Ehre machten. Ich dachte an Melina, die mir anvertraut hatte, dass sie sich in der sexuellen Begegnung mit einem Mann das filigrane und raffinierte Liebesspiel wünsche, dass sie sich auch beim Fußball von gleichsam körperlosen, technisch wie ästhetisch kultivierten Spielern angezogen fühle, einen Orgasmus, höre ich sie mir noch ins Ohr flüstern, erreiche ich nur auf sozusagen unmännliche Weise, männlich-ungestümes, animalisches Vorpreschen würde sie nicht im Geringsten befriedigen, einen kräftig und heftig zustoßenden Penis empfinde sie einfach nur als ekelerregend und brutal, ich dachte an jene Nacht, als ich, noch in der Umkleidekabine und berauscht vom 4:1-Heimsieg gegen den Erzrivalen Hassel, ausgerechnet Hassel, unseren Angstgegner, ihren Körper ausgebreitet vor mir sah, die sehnsüchtig entblößte Scham zwischen den weißen und weichen, säulenförmigen Schenkeln, die aus den gelben Augen rinnenden grünen Tränen, ich hörte die hellen Schreie einer von ihrer eigenen Lust erschreckten Ricke, das laute Stöhnen der runden, unbefriedigten Ricke. Ich verehre deinen breiten Birnenarsch, dachte ich, als ich im Neigungswinkel des ICE-Wagens liegend an einer Herde Kühe vorbeirauschte, die mit ihren Schwänzen wedelten wie Vereinsanhänger mit ihren Schwenkfahnen, ich stehe auf deinen geilen Arsch, die festen Wölbungen der Backen und die von ihnen eingeklemmte, sie trennende Anusfalte, die, von einem String-Tanga weinrot markiert, von meinen ungläubigen Unterwasserfingern in der Badewanne blind und blau nachgezogen wird, so lange, bis ich dein wollüstiges Durch-die-Zähne-Kichern und dieses ausgelassene Mit-den-Lippen-auf-der-Wasserober-fläche-Blubbern höre und nun meinerseits den Kopf unter Wasser stecke und anfange, am Gelb-Braun deiner Birnenhälften zu saugen und zu lutschen, die glatte Oberfläche deiner Hautgewölbe abzulecken und schließlich in das feste Fruchtfleisch zu beißen, so dass dein aufgeschreckter Mund Wasser schluckt und laut stopp ruft.

Bereits vor Melina hatte es für mich andere Frauen gegeben, meistens in den ginster-, lavendel- und margeritenfarbenen Sierraferien, inmitten von Steinböcken und Kiefern, zu denen ich von Berlin aufbrach, wann immer ich genügend spiel- und trainingsfreie Tage hatte, so dass mich jene innere Unruhe befiel, die eine Folge meines nicht ausgelasteten Körpers war, ein akuter Bewegungsmangel, wie ihn Kinder verspüren, die plötzlich in der Schule stundenlang stillsitzen und aufmerksam sein müssen, während sie zuvor beliebig miteinander spielen und herumtoben durften. An solchen Ruhetagen, die ich immer wieder erlebt, durchlitten und noch nie in den Griff bekommen hatte, konnte ich die Einsamkeit und Stille meiner Villa am Wannsee nicht ertragen, weil sie mich lähmte und zum Nichtstun verurteilte, ging ich dagegen in die Stadt, fiel mir der Autolärm auf die Nerven, den ich sonst gar nicht wahrnahm, auch die vertraute Umgebung stieß mich jetzt ab, erzeugte in mir das rätselhafte Gefühl, in der Heimat ein Fremder zu sein, einer, der nur in der heimischen Fremde der Sierra de Gredos, auf dem Gutshof seines dort so gut wie nie anwesenden Schwagers, zwischen Pinien und Gemsen, seinen Seelenfrieden finden konnte, doch merkwürdigerweise nie allein, ich benötigte dafür die aufmerksamen Augen meiner Frauen, aus denen ich die Dramatik ganzer Endspiele herauslas, ihre hündinnenwarmen Küsse auf meiner Salzhaut, deren Poren durch sie leise erzitterten, ihre Tropenfeuchtigkeit in meinen Gedärmen, die mir erst die Zufriedenheit zuteilwerden ließ, die ich sonst nur nach sportlichen Höchstleistungen verspürte.

In Ulm angekommen lief ich sofort vom Hauptbahnhof durch die röhrenförmige Fußgängerzone zum Münster, das sich mit der Erhabenheit des welthöchsten Kirchturms selbstherrlich von mir abwandte, von welcher Seite aus ich es auch betrachtete, immer schien es mir meine irdische Minderwertigkeit und moralische Nutzlosigkeit vor Augen zu führen und als Riese im breiten Priestergewand mit Nichtachtung strafen zu wollen für meine sündigen Süchte nach Geld, Ruhm, Fitness, Nervenkitzel. Ich sah das Gesicht des Münsters nicht, erahnte dessen zornigen Blick jedoch hinter jeder Häuserecke, die mich wegstieß ins Gewimmel der Passanten, deren schwere Einkaufsbeutel mich augenblicklich zu erschlagen drohten, hinter jedem Straßenbaum, der mich ansah wie ein hungriger, ausgemergelter Windhund und in mir das Gefühl der Nichtswürdigkeit erzeugte. Ich erriet den Zorn des Münsters am sich zuziehenden Himmel, am anschwellenden Lärm auf dem Münsterplatz, an meinem eigenen Schwächegefühl, der Pulsbeschleunigung, den hektischer werdenden Atemzügen und den zitternden Knien, die mich an Mauerängste bei angeschnittenen Freistößen erinnerten. Ich spürte den Münsterblick auf dem Rücken, im Nacken, an den Schläfen, sogar in meinem Bauch bemerkte ich das Auf- und Niederfahren der Münsteraugen, die für mich gleichbedeutend waren mit den Augen Gottes, die mir mit dem Dolch des Fixierens Berufsängste und Gewissensbisse einjagten, meinen erwarteten, aber ungenügenden Einsatz für die sozial Schwachen brandmarkten. Ich habe nichts gegen Gotteshäuser, sagte ich mir, im Gegenteil, ich sehne mich nach einer Kirche in der Nähe meiner Berliner Villa, die ich mir angezogen habe, um mich ausruhen zu können, mich mit blauen Büchern in rote Sesseloasen zurückzuziehen, im Greifen violetter Akkordfolgen auf meinem sonoren Bechstein alles um mich herum zu vergessen. Ich sehne mich nach einer richtigen Kirche, nicht nach einem Münster, sondern nach einem Dom, ich wünsche mir den Mailänder Dom nach Berlin, den Dom, in dessen grandiosen Gewölben ich mich verlieren kann, dessen Fassade einer musikalischen Mehrstimmigkeit gleicht, die meine Sinne verwirrt und in mir den Wunsch aufkommen lässt, seine Zuckertürmchen im Schwalbenflug zu umkurven wie ein Linksaußen die gegnerischen Abwehrspieler, mich in den Goldstatuen der lichtweißen Fassade verzerrt zu spiegeln wie ein Mannschaftskapitän in der taufrisch errungenen Meisterschale. Ich sehne mich danach, die Wohnzimmertür zu öffnen und mitten im Mailänder Dom zu stehen, an das Stuckmuster der Wohnzimmerdecke zu sehen und die Raumhöhe des Kirchenschiffes vor mir zu haben, eine Klaviermelodie zu spielen und sie in der Akustik des Dominneren zu hören, die Fenster zu öffnen, um von den Fassadenreichtümern des Doms umgeben zu sein und in der Ferne die wild übereinander liegenden Alpen zu erspähen.

Heute sehne ich mich nach der stillen Unendlichkeit der Dome, dachte ich, so wie ich mich als Kind nach der geheimnisvollen Unendlichkeit des Fußballrasens gesehnt habe, nicht nach einem bestimmten Rasen, sondern nach allen Rasenplätzen, die ich vor diesem schäbigen, stumpfen, abgetretenen Holzwollrasen kannte, kaum hatten wir Kinder das Haus verlassen, waren aus dem Schulgebäude heraus auf den Pausenhof getreten, kitzelte uns der delikate Duft deftigen Grases in der Pubertätsnase, auf den die Jugendlichen heute zumeist verzichten müssen, da sie nur noch auf diesen sterilen, pflegeleichten Kunstrasenplätzen spielen, die den Kunststoffball hellwach machen und närrisch springen lassen, die Spieler werden auf diesen keimfreien Plätzen Wiesel, die Pässe Raketen und die auf den Magnetboden tippenden Bälle Trampolinspringer. Damals liefen wir natursüchtig auf das Feld, sogen das herbe Parfüm einer feucht gemähten Wiese ein wie Softeis im Strandbad, das saftige Grün der Grashalme verbiss sich in unsere Hosen und Hemden, als hätte es die Julisonne hinein gebrannt. Da stampften sie in einem verregneten Sommer dicht neben unserem Übungsgelände eines dieser fantastischen, erbärmlichen Schulungszentren aus dem Boden, in dem über Nacht Hunderte von Kindern aus der ganzen Republik auftauchten, blutjunge Balljongleure, verbissen für einen Zukunftsprofi(t)vertrag kämpfende Teenies, kleine Verbohrte, Besessene und Neurotiker, die für das begehrte Fernziel, den Sprung in die erste Liga, trainierten wie die Tiere. Auf unseren Bällen sitzend, sahen wir Dutzende von Dribbelkünstlern, Laufwundern, kraftgeilen Muskelpaketen, schussgewaltige Schuhfetischisten, dicke Spielerberater in gestreiften Anzügen, deren Aktenordner beim Auf- und Zuklappen an Bahnschranken erinnerten, wie sie bunte Plastikhütchen in gleichmäßigem Abstand auf der Mittellinie verteilten, Fahnenstangen mit weißen Segeltüchern aufstellten, die im launischen Nordwest flatterten wie aufgescheuchte Tauben auf städtischen Marktplätzen, während von verschiedenen Seiten die rauchigen Stimmen der Vorturner ertönten, durcheinander Namen und Kurzbefehle ausstießen. Sie begannen das Training, und die Figuren der mit den dunkelblau-weißen Trikots, Hosen, Stutzen, mohnblumenroten, lilienweißen oder butterblumengelben Markenschuhen gekleideten Hüpfer glitten in Gruppen über den gesprengten Rasen, die einen fummelten Bälle um die schlangenartig zischelnden Fähnchen herum, die anderen sprinteten zwischen zwei abschlaggierigen Trainerhänden hin und her, Flankenbälle schraubten sich wie Helikopter in Torlattenhöhe, ein bierbäuchiger Herr schrie, mit beiden Armen wild gestikulierend, auf einen Strafraumspieler ein, fauchte zornig wie ein Stofftiger, der mangels Lebendigkeit echtes Aufbrausen durch nachgemachtes ersetzen musste, das in dem übertriebenen Gefuchtel und durch das abrupt entblößte Gebiss hindurch lächerlich verpuffte.

Ich sehne mich nach der Natur, dachte ich auf dem Weg durch die Ulmer Altstadtgassen, nach der Natur der Sierra de Gredos Ende Dezember, Anfang Januar, wenn sich die Gipfelflur in Schnee eingehüllt, vom Ost- über das Zentral- bis zum Westmassiv hochzeitlich verschleiert hat, wenn die verlässliche Januarsonne die Oliven tiefblau macht, den Blick auf die klare Dunkelheit der Horizonte freigibt und die blauen Umrisse Afrikas erahnen lässt, wenn die von Westen herbeieilenden Wolkenbänke den Asphalt der Straßen wie Tinte aussehen lassen, dann weiß ich, dass ich ein Zuhause jenseits des Fußballs, außerhalb der deutschen Hauptstadt, vielleicht auch inmitten des Fußballs, aber fern vom Berliner Olympiastadion habe. Ich begegnete zwei Koreanerinnen, beide im unmodern gewordenen Miniröckchen, eine Zigarette zwischen den mattschwarz lackierten Fingernägeln und mit rutendünnen, elegant gebogenen Beinen, die sie die siebenhundertachtundsechzig Stufen auf den hundertzweiundsechzig Meter hohen Turm des Ulmer Münsters hinauftragen sollten, und, bevor dies geschah, suchte ich in ihren niedlichen Puppengesichtern nach einem geeigneten Grund dafür, sie von dieser Viecherei abzuhalten, fand aber keinen, was ich auf meine mangelnde Kleinstadtkonzentration einerseits, ihre asiatische Mentalität andererseits schob. Enttäuscht ging ich in das gläserne Café gegenüber und suchte mir einen Platz an einem der Touristenfenster, die mit Argusaugen auf die Münsterfront starrten, so dass nun ich das Gefühl hatte, von allen anderen Gästen aus allen möglichen und unmöglichen Blickwinkeln angestarrt und beobachtet zu werden. Du bist ein Star, versuchte ich mich selber zu beruhigen, wenn auch nur ein Fußballstar, der im Süden Deutschlands weniger bekannt ist als im Osten und vielleicht noch im Norden. Dennoch ist es nicht ausgeschlossen, ja, sogar möglich, dass dich die Leute wie Kühe von der Weide ansehen, weil sie dich aus dem Fernsehen kennen oder in irgendeiner Zeitung gesehen haben. Die Farbe der Gardinen erinnerte mich an die meines Urins nach übermäßigem Genuss grünen Tees, der mich vor wichtigen Spielen wach wie ein Schäferhund und konzentriert wie Maikäfer machte. Die Stühle mit blümchengemustertem Stoffbezug waren so unbequem wie ein abgehalfterter Drahtesel, beförderten meinen leptosomen Körper an den Rand eines Bandscheibenvorfalls, als dessen Vorboten ich urplötzlich die Tatsache deutete, dass ich jeweils nach den Spielen gegen Borussia Bierstadt und SV Wesersturm, wie gesagt wird, von der Hexe gestochen worden war. Und nun kam es mir auf einmal so vor, als säßen im gesamten Café nur Krüppel, Leute mit Buckel, verwachsenen Armen, amputierten Beinen, die ihre Genesung vom Genuss ihres Cafés und ihrer Tortenstücke erwarteten, Krüppel, die sich verrenken mussten, um sich unterhalten zu können, die skurrilsten Streck- und Drehbewegungen zu unternehmen gezwungen waren, um einander zuzuprosten, Krüppel, die nicht nur nicht zu verbergen vermochten, sondern öffentlich zu demonstrieren genötigt waren, wen sie wie mit ihren hervorstechenden Glubschaugen fixierten, über wen sie wie mit schief gezogenen Mündern herzogen, was ihr verschlagener Restverstand mit falschem Zungenschlag physisch oder verbal in welchem Tonfall absonderte, ohne sich im Geringsten dafür zu schämen, weil sie sich bereits damit abgefunden hatten, nichts als lebend präparierte Leichen zu sein, die Vergangenheit anzubeten, die Zukunft zu bespucken und die Fremdheit zu hassen.

Wenn wir uns nach der Natur sehnen, überlegte ich vor dem Ulmer Rathaus im Juli, gehen wir dann durch den Metzgerturm hindurch, um die Donau zu sehen, oder gehen wir lieber in den Herrenkeller, um Gerstensaft einzusaugen? Ich war immer der Meinung, dass Restaurants Werkstätten sind, die Naturalien verarbeiten, jedenfalls die guten Lokale, welche die vor Ort gewachsenen Nährstoffe zubereiten und veredeln, um die natürliche Umgebung und Landschaft kulinarisch einzufangen und mittels Zunge und Gaumen begreifbar zu machen. Und wenn Vegetarier mit ihrem Hinweis, wir nähmen beim Essen von Fleisch das infolge der Todesangst des geschlachteten Tiers erzeugte Adrenalin in uns auf, Recht haben, warum sollten wir Fleischesser nicht genauso richtig liegen mit unserer Ansicht vom regionalen Gras- Kräuter- und Obstgeschmack eines genossenen Bratens? Ich bin mir sicher, dass jede artgerecht erzeugte und behandelte Nahrung das Aroma eines Naturstücks enthält, dass die mit Haut und Haar verzehrten griechischen Atherina das Mittelmeer in uns einschleusen, dass der fette Beelitzer Spargel den märkischen Sand in unsere Muskeln und Sehnen einlagert und dass Ziegenkäse aus der Normandie die saftigen, vom Meer verwöhnten Weiden Nordfrankreichs in unseren Zellen wachsen lässt.

Ich trat aus der Konditorei heraus und fühlte mich wie ein F-Jugend-Spieler, der sich in seinem allerersten Punktspiel ein Bein bricht: der abrupte Wechsel von der allgegenwärtigen, duftenden, aromatischen, ebenso spürbaren wie schmackhaften Natur und ihrer organischen Bewegung zur erschütternd banalen Naturzerstörung, in die ich mich jetzt versetzt fühlte, erzeugte in mir ein beängstigendes Schwindelgefühl, ähnlich dem, das mich ergriffen hatte, als ich im Trainingslager von Marbella ankam, um gegen das Sterben in Schlachten auf Hassel anzukämpfen.

Das Trainingslager in Marbella ist ein Fußballzentrum im Süden Spaniens, bestehend aus drei genormten Rasenplätzen, vier kleineren Rasenplätzen, mehreren Fußballtennisrasenplätzen und einem Fünf-Sterne-Hotel, in dem die Bundesligavereine Borussia Westend, SV Wesersturm, Bavaria Stars, VFB Weinberg und Anna BSC Berlin, aber nicht Hassel 05, ihre Rückrundenvorbereitung auf Hochtouren bringen, in dem ich mit großem Widerwillen und unter Schmerzen am Expander trainiert und dabei mein Gesicht verzerrt hatte, weil ich Leibesübungen ohne Ball hasste wie die Pest, im Fitnessraum immer tödliche Langeweile, innere Leere und Höllenqualen empfand. Unter der Sonne Andalusien in einer Folterkammer eingesperrt sein, das grenzt an Masochismus, dachte ich. Im Sommer hatte ich in Österreich Waldläufe gemacht, während es aus Kübeln goss, an Schwedischen Seen mit Schlaghänden und Stampffüßen gegen Millionen von Mücken angekämpft, die stets die Oberhand behielten, in der subtropischen Schwüle der Yucatan-Halbinsel Ausdauerübungen bis zum Erbrechen absolviert, zur Schadenfreude meines Trainer-Teams. Ich kam mit einem Papier in der Hand ins Trainingslager von Marbella, einem Verzeichnis meiner katastrophalen Laktatwerte, die für eine Vertragsverlängerung unbedingt korrigiert werden mussten, und ich schwitzte in meiner Mannschaftsuniform, die aus Jackett, Hemd, Krawatte und pechschwarzer Flanellhose bestand, wir alle schwitzten wie Affen im Bärenfell. Das Trainingslager wird mein persönliches Konzentrationslager, sagte ich mir, hier fühle ich mich wie beim Militär. Sie werden mir ein Gewehr geben, um die Eckfahnen damit abzuschießen, sie werden mir das Haar auf sechs Millimeter kürzen, um die Kopfballgenauigkeit zu optimieren, sie werden mich asketisch erziehen, damit ich mir auf Hassel die Lunge aus dem Hals laufen kann und beim Erzfeind nicht untergehe, sie werden mir einimpfen, den Ball mit preußischer Disziplin statt mit genialer Eingebung zu spielen. Und ich hatte keine Augen mehr für die Naturschönheiten Marbellas, für seine ausgezeichneten Trainingsbedingungen und den hohen Komfort des Hotels, in dessen Empfangshalle zig Verantwortungsträger durcheinander liefen, deren Gesichter immer darum bemüht waren, wichtig auszusehen, ihre Lackaffenfratze zu zeigen.

Ich hatte keine Augen mehr für die Glitzerlackfassade des Haupthauses, in der sich die Silhouetten der Vorbeigehenden flimmernd widerspiegelten, und ein breiter, kahlköpfiger Typ in gestreiftem Anzug kam angetrunken aus einem der Büros, legte fraternisierend den Arm um meine Schultern, über beide Ohren grinsend wie das Strichmännchen aus dem Kinderfernsehen: „Mich laust der Affe, wenn das nicht der Professor von der Anna ist.“ Und er erinnerte sich an mich als Jugendspieler, wie ich ihn einmal zu den Museumsvitrinen des Vereinshauses begleitete, die voller Pokale, dickbäuchiger Vasen waren, die Jubeldaten vor der Brust trugen, voller Plaketten, Ehrennadeln und Trikots ehemaliger Annaner, und dass er mit mir vor dem Foto der Meistermannschaft von 1930 gestanden, alle Meisterspieler um Hanne Sobek herum namentlich aufgezählt und in ihren charakteristischen Eigenschaften und auch Unarten plastisch wiederbelebt hatte, wofür er mir mit einer Packung meiner Lieblingskaugummis gedankt hatte.

„Wie geht es denn Ihrer Frau Mutter, junger Mann?“, fragte er mich, indem er sich einem Platzwart zuwandte, der gerade Tornetze vom Hauptgebäude zum Trainingsplatz trug und ihn mit Gespensterpupillen anglotzte. Der Typ drehte sich, ohne meine Schulter loszulassen, zu den Büroräumen um und rief mit metallischer Stimme über den Flur: „Isabella, kommen Sie doch mal heraus und sehen Sie, wer hier ist. Mich laust der Affe, wenn das nicht der Professor von der Anna ist.“ Eine Frau um die vierzig, im Sekretärinnenanzug und mit überdimensional hervorstehendem Busen, erschien in laut klickenden Stöckelschuhen, die Hände vor ungläubiger Verblüffung in der Luft zusammenschlagend: „Die Jungs waren noch so klein und niedlich, einfach zum Knuddeln! Aber man merkte gleich, wie ballverrückt und klug der Professor damals schon war.“ „Er war kein Junge fürs Grobe“, setzte der Platzwart hinzu, „kein Terrier, aber mit einer himmlischen Spielübersicht.“ „Und nun ist der junge Mann ein echter Führungsspieler geworden, oder? Herr Professor, Sie müssen mir unbedingt ein Autogramm geben!“

„Das Internat“, murmelte der Trainer, mir gegenübersitzend, in den Kaffeepott im überfüllten Frühstückszimmer in Marbella, „am Anfang habe ich das Internat überhaupt nicht bemerkt, nur das satte, duftende Grün der Rasenplätze, das grell-grüne Leuchten des Rasens gegen das sanft gekräuselte Licht des Himmels, der entlang der Linie, an der er die Berge und erst recht das Meer berührte, noch ausgefranster war, so wie die Ränder eines ausgetretenen Perserteppichs“. Der bittere Geschmack des Automatengesöffs, dachte ich, breitet sich gerade in seinem Rachenraum aus, ein aufbrausendes Marktstimmengewirr umfing uns, Arme und Beine widerstrebten seinem Aufstehimpuls, zogen ihn mit Bleigewichten gedanklich in sein Federbett zurück, das dem muskulösen, durchtrainierten Körper so lange nachgab, bis er auf dem Holzboden saß. Es war acht Uhr morgens, draußen räkelte sich das Meer unter dem lauten Ächzen und Stöhnen der Zottelwellen wie ein Betrunkener, der aufzustehen versucht, und stürzte jedes Mal in den roten Sand. Während ich zusammen mit dem Platzwart auf den Trainingsplatz lief, hörte ich Isabella aus der Ferne mit einer immer noch ungläubigen Bluesstimme hinter uns her rufen: „Eine Figur, genau wie im Fernsehen. Eine Figur, genau wie im Fernsehen! Eine Figur, genau wie im Fernsehen!“

Er trank den Pott aus, holte sich noch einen und setzte sich wieder auf seinen Stuhl. Er starrte in die braune Flüssigkeit und sah darin vermutlich Katrins Haarfarbe, die sich urplötzlich auf sein gesamtes Frühstückstablett, auf Tasse, Teller, Messer, Gabel und Löffel übertrug. Seit Katrins Abreise aus Marbella, ihrer endgültigen Trennung von ihm, die lange und ebenso traurige Monate vor Marbella begonnen hatte, war er daran gewöhnt, das Schiff des Lebens allein zu steuern, seine geschundenen Kräfte ausschließlich in den Verein zu stecken, das Segel der Arbeit mit dem Mut eines Mutlosen zu hissen und mit der Hoffnung eines hoffnungslos Verzweifelten einzurollen. Er war jetzt schon nach minimalen Übungseinheiten körperlich vollkommen fertig. Ich dachte, am liebsten wäre er sofort nach Hause gefahren, hätte sich in seinem Arbeitszimmer verbarrikadiert, um die Leere der Wohnung nicht zu spüren, hätte gegen seine Einsamkeit angekämpft mit der gründlichen Fortschreibung eines angefangenen Taktikkonzepts für die Rückrunde, das bislang nur aus konfusen Einzelideen bestand. Blatt um Blatt, Seite für Seite, stellte ich mir vor, würde er das Alleinsein wieder erlernen. Er würde nicht länger dasitzen und horchen, ob irgendwer seine Schritte durchs kilometerlange Treppenhaus auf seine Wohnungstür hinlenkte, sonntags überraschend anrief oder blumige E-Mails schickte. Ich malte mir aus, wie er sich daran erinnerte, in einem öffentlichen Gruß zum sechzigsten Geburtstag eines Umweltpolitikers gelesen zu haben, dass ohne Krise kein Fortschritt möglich sei, ohne Seenot kein Kapitän sein Schiff umbaue, ohne Misserfolg kein Trainer seine Mannschaft umstelle. Erst die Lebenskrise eröffne uns die Chance, dem Leben eine Wende zu geben, es völlig neu auszurichten. Dieser Gedanke, wusste ich, packte ihn und ließ ihn fortan nicht mehr los, er zwang ihn dazu, sein Lebenswerk zu überdenken, die Vereine, die er trainiert hatte oder vorhatte zu trainieren, die Spieler, die er eingekauft oder verkauft hatte oder einzukaufen plante, die in seinem Kopf verbliebenen Gedankensplitter betreffs Trainingsmethoden, Taktik-maßnahmen, Motivationskonzepten, Erfolgsgeheul und Niederlagentränen, Glücksgriffen und Todsünden, nicht zuletzt der Kardinalfrage, ob er überhaupt den richtigen Beruf habe und was danach komme.

Der Übungsplatz war eine Mischung aus Fußballfeld und Leichtathletikanlage mit einem Kabinenhaus hinter der Laufbahn, konstruiert wie ein riesiger Schuhkarton mit winzigen Fensterlöchern und eingezogenen Zwischendecken, davor eine Gruppe von Hilfstrainern, Masseuren und Betreuern, die an einem Campingtisch Skat spielten, gewissenhaft auf die Ordnung der Karten in ihrer Hand achteten wie Cheftrainer auf die Positionen ihrer Stammspieler. Der Platzwart ließ meine Schultern los und lenkte meinen Blick mit gestrecktem Zeigefinger auf einen in der Nähe stehenden bulligen Herrn: „Ihr Betreuer ist dieser Schrank da, Professor!“ Und zu dem Balljungen, der an der Seitenlinie darauf lauerte, berühmten Spielern Autogramme abzujagen, die sie mit Wegwischhänden auf vorgefertigte Bildkarten kritzelten: „Ein gelbes Leibchen. Ohne Nummer!“

Ein Leibchen ohne Nummer und Namen, etwas Unpassenderes kann mir gar nicht passieren, schimpfte ich in mich hinein, ohne das Wagnis einzugehen, ihn mit dieser Missfallensbekundung vor den Kopf zu stoßen, weil die Ablehnung einer Serviceleistung in auswärtigen Quartieren ein denkbar schlechtes Licht auf den Gast wirft, der als in hohem Maße unhöflich und undankbar gilt, und je berühmter ein Spieler ist, desto weniger Unhöflichkeit, Undankbarkeit und Unaufmerksamkeit kann er sich leisten, da der Herd der journalistischen Gerüchteküche aus dem geringsten Fehltritt eine unverzeihliche Charakterkatastrophe kocht. Der Professor hatte eine üble Kinderstube, würden die einschlägigen Blätter morgen titeln, kein Wunder, bei dem Weichei als Mutter, es fehlte die strafende, zupackende, zuschlagende, eben die väterliche Hand. Es war vor allem die Mutter, deren Interessen ich hier vertrat, wenn ich das überflüssige Stück Stoff, das außerdem stark nach Desinfektionsmittel stank, kommentarlos über mein Trikot streifte und trotz der für Januar ungewöhnlichen Wärme bis zum Schluss der Übungseinheit anbehielt, begleitet von Zufriedenheitsgesten des Betreuers. Eine altmodische elektrische Standuhr hinter einem der Tore bewegte ihre Zeiger ruckartig im Minutentakt, gerade so, als könne die Zeit in der Wintersonne nur mit bleiernen Füßen fortschreiten. Einer der Spieler trug den Ball in der Mulde zwischen Kopf und Nacken behutsam über den halben Platz wie ein bis zum Rand gefülltes Weißweinglas. Der Platzwart bemühte sich vergeblich, einen knallenden Furz als Tritt auf den Holzwollrasen erscheinen zu lassen, der partout keinen Widerhall erklingen lassen wollte, und riss dem Balljungen ein eitergelbes Leibchen ohne Nummernaufdruck, mit einem rubinroten Schriftzug des Trainingscamps auf Vorder- und Rückseite aus seinen Stöckchenfingern, die außerdem einen Satz rot-weißer Trikots sowie drei Flaschen isotonischer Getränke zu hieven hatten. Ein Herr mit Goldbrille und Bierbauch las den Skatspielern über ihre Schultern hinweg die Farben aus den abgegriffenen Karten, welk gewordenen Pappblättern, winkte aufgeregt den nassforschen Glatzkopf zu sich heran, der sich über die Einladung wie ein Honigkuchenpferd freute: „Der berühmte Professor von der Berliner Anna ist hier. Ich kenne ihn noch als Dreikäsehoch. Hatte viel mit seiner Mutter zu tun. Sooo eine Frau!“ Und er formte mit beiden Armen einen Halbkreis, der den Umfang des Bierbäuchigen noch übertraf, als wollte er die Frau aus seiner Erinnerung heraus auf dem Holzwollrasen von Marbella rekonstruieren. Der Herr mit der Goldbrille zog respektvoll seine Augenbrauen in die Stirn und sagte zu mir: „Seit Ihre Mutter nicht mehr mitfährt, Professor, ist kein Trainingslager wie früher.“

„Wie geht es der Frau Mutter, junger Mann, wie geht es der Frau Mutter, junger Mann“, hörte ich es noch in Carmens Bar widerhallen, während ich mir den zweiten Cocktail, einen alkoholfreien Carribean, bestellte. Es war noch nicht einmal neun Uhr abends, und ich fühlte mich isoliert im Team von Anna, leuteseelenallein im Wintercamp von Marbella, auf Augenhöhe mit den schroffen Bergen vor der bestirnten Silhouette eines wolkenlosen Januarhimmels, auf Ohrendistanz zu den Meereswellen, die den schwarzen Sand des verwaisten Strandes unwirsch überschwemmten. Ich legte die Beine übereinander und sah melancholisch durch die gläserne Terrassentür auf das Straßenpflaster: Seit die Frau Mutter weg ist, ist kein Trainingslager mehr wie früher, versichert der gestreifte Anzug gemäß irgendeiner dunklen Quelle seines Gedächtnisses, wird das jemals einer über mich sagen, wenn ich weggehe? Was werden Melina, mein Sohn, meine Fans, mein Trainer dann sagen, wie werden sie sich über meinen Charakter, meine Verdienste, mein Spiel äußern? Werden sie mich mit Beckenbauer oder Alves, mit Zidane oder Zecke, mit Netzer oder niemand vergleichen?

Die Kellnerin beeilte sich, den wenigen Gästen, die in den Fensternischen auf Barhockern kauerten, Kerzen anzuzünden, deren Flackern in die Dekolletees der Damen kroch, die mausgrauen Männer-Pullover zu Gespenstern machte, auf den schneeweißen Plastiktischdecken verwirrend irrlichterte. Ihr Lächeln schien mir zu verkünden: Alles wird gut, Professor, die Zukunft wird rosig sein, und mit jedem Rotwein, den ich auf Ihr Wohl trinke oder serviere, wird sie besser werden: Marco wird wieder Tore schießen, Katrin wird einen Liebhaber finden, infolgedessen wird der Trainer sich beruhigen, und Sie werden nicht auf der Ersatzbank verhungern wie das zu Hause eingesperrte, von der Rabenmutter vergessene Kind, nachdem es zwei Wochen lang vergeblich um Hilfe geschrien hat. Ja, sagte ich mir, während der Carribean ein lästiges Sodbrennen im Hals hinterließ, ich bin schneller berühmt geworden, als ich sollte.

Im Foyer des Hotels neben den beiden einander gegenüber postierten, hellgrün beleuchteten Aquarien, die dem Eingangsbereich etwas von einer Zoohandlung verliehen, flehten mich plötzlich die süchtigen Pupillen eines Mannschaftskameraden mit Irokesenhaarschnitt an: „Eine Zigarette, Professor.“ Und sofort umgarnte mich eine kindliche, bettelnde Horde in Badelatschen und Frotteemänteln, streifte meine Hemdsärmel, berührte meine Hosentaschen, tippte mit Fingern auf meinen Schultern herum, sandte ein bizarres Gemisch aus Badelotion und Saunaschweiß in meine Nasenlöcher, jammernd: „Eine Zigarette, Professorchen, nur eine Zigarette, Professorchen.“ Umzingelt von vor Erwartung strahlenden Colgate-Gebissen und grässlich breiten Mundhöhlen, die sich mit einem gierigen Crescendo öffneten und schlossen und wieder öffneten, fühlte ich mich an die Europameisterschaft 2004 in Portugal erinnert.

Es war Ende Juni oder Anfang Juli, und die Affenhitze im Hotel von Porto, wo ich tags zuvor mit der Nationalmannschaft angekommen war und mir in der ersten Nacht gegen den Turnierrummel nur einen Fingerhut voll Schlaf erkämpft hatte, legte die Nerven der Angestellten blank, die nur noch in hysterischen Schuldzuweisungen miteinander sprachen. Der bleiche Himmel, der vor Schwäche gekrümmte Asphalt, die vibrierende Luft, die alle verrückt machte, der abstoßende Fäulnisgeruch, der den Gullys entströmte, bräunten den aus England eingeflogenen Rasen, den Rasen, den der technische Direktor des Drachenstadions (Estadio Dragao) mit wütenden Fontänen, die von der gefräßigen Sonne gierig verschluckt wurden, vergeblich zu bewässern versuchte, auf dem ich die Jungen von Holland an mir vorbeilaufen sah, die ihr Nationalcoach in das Oranje-Team berufen und als Startelf nominiert hatte, damit sie in Portugal die Drogendealer, die Prostituierten und die aus Marokko eingewanderten fundamentalistischen Sprengstoffattentäter verteidigen, die das Land unter Berufung auf den heiligen Krieg in ihre Gewalt gebracht haben. Und wen würde ich im Spiel gegen sie verteidigen, wer verkörperte für mich das Heimatland? Ich hoffte auf meine Berufung in die Startformation, zählte die Minuten, die Sekunden, die mir bis zur Trainerentscheidung noch blieben, indem ich meinen Körper unter die Lupe nahm und ängstlich untersuchte wie ein Minenfeld vor der Überquerung, sah, auf der Tribüne sitzend, die Jungen von Holland auf dem löchrig-braunen Rasen an mir vorbeilaufen, roch den Schweiß des Rückenmuskulaturtrainings und ihre Angst vor dem ersten Spiel gegen das gerüchteweise athletischere, kampfstärkere Deutschland hundert Meter gegen den Wind. Unter dem Vorwand pinkeln zu müssen meldete ich mich beim Assistenztrainer ab, der damit beschäftigt war, das Feld für ein Vier-gegen-vier-Spiel mit schwarz-rot-goldenen Fähnchen abzustecken, und lief in den bauchigen Kabinengang, in dem Mannschaftsarzt und Masseure den Holländern die letzten Wunden leckten, unterstützt von Betreuern, die um die Spieler herumstanden wie eine Glucke um ihre Küken. An den Wänden der ultraneuen Kabine bröckelte bereits der Lack, es stank nach einer Mischung aus Urin und Desinfektionsmittel, der den Betonfußboden bedeckende Hartfaserteppich wies knopfgroße Löcher auf, als wären sie von Zigarettenstummeln aus Verliererhänden hinein gebrannt worden. Ich hörte mich einen Moment lang um, tat, als suchte ich den Abort, blickte stehend im Kreis herum, aus den Augenwinkeln beobachtete ich die Holländer beim Taktieren, die immer noch nicht in den schallsicheren Katakomben ihres Kabinentraktes verschwunden waren, und dachte, dass sie mich nicht nach Portugal geschickt haben, um gegnerische Mannschaften auszuspionieren, sondern um sie in die Knie zu zwingen und noch vor Beendigung der Vorrunde wieder nach Hause zu schicken, vor allem die technisch versierten Holländer, sogar die favorisierten Tschechen, und erst recht die schwachen, fast nur mit Amateuren spielenden Letten. Das Überstehen der Vorrunde war die patriotische Minimalpflicht, vor der sich niemand drücken konnte, weil die wirtschaftlich angeschlagene deutsche Nation den sportlichen Kampf eines jeden brauchte, denn die Nationalmannschaft ist das Aushängeschild der Nation, der deutsche Fußballer ist von Geburt an zu jedem Triumph befähigt, vierundfünfzig, vierundsiebzig, neunzig, zweitausendsechs und so weiter, ich sah den zukünftigen Helden zu, den zukünftigen Verlierern, den zukünftigen Fußballgöttern, den zukünftigen Mistkackärschen, Prügelknaben der Nation, der joviale Chef schwor seine Millionenbeine auf den Masterplan ein, der ihm, an einem Bindfaden befestigt, vom Hals in die Spielertraube herunterhing, ich kehrte auf den Trainingsplatz zurück, nahm mir einen Ball, jonglierte ihn von einem Fuß auf den anderen. Auf einmal sahen meine Augen statt des Balles eine weibliche Brust vor mir, kurz darauf eine Vielzahl von Möpsen, die wie Trainingsbälle um mich herum auf dem Rasen verteilt waren, mich anblickten und darauf warteten, dass ich sie in Augenschein nahm, abtastete und für geil befand. Weit und breit waren keine Ehefrauen, keine Hostessen, keine Models, keine Callgirls zu sehen, nur zig Hunderte, wenn nicht Tausende wohlgeformter weiblicher Brüste, zierliche, erdbeerförmige, kuhfladenbreite, ausladende, gigantische, pralle, feste, elastische, schüchterne und forsche, die meine Blicke anzogen, so dass ich nicht wusste, wohin ich zuerst gucken sollte, die mir den Mund wässrig machten, so als handelte es sich um reife Früchte, die vom Zauberbaum einer Trainingsoase gefallen waren. Ihre rosazarten Zitzen berührten meine Schwingmembrane wie Amaretto die Zungenspitze. Ich hätte am liebsten vor Entzücken und Begeisterung gejauchzt, gejuchzt wie ein Kind im Trickkino.